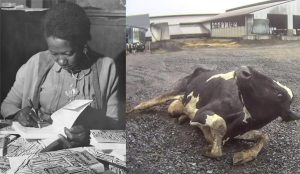

Há um momento no livro “Quarto de Despejo” em que Carolina Maria de Jesus reflete sobre a miséria dos animais criados para consumo quando diz que pensou na desventura da vaca, “a escrava do homem”.

Ela relata que a vaca se alimenta com vegetais e gosta de sal, mas não recebe o sal porque custa caro. “Depois de morta é dividida. Tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer.”

Carolina percebe que a vaca estar no mundo é uma imposição indissociável do que se pode tirar dela, havendo uma instrumentalização que é o que justifica tanto mantê-la viva quanto matá-la.

O sal que a vaca não receberá está relacionado a um cálculo de custo-benefício para quem explora o animal, se o que importa não é prioritariamente o interesse da vaca. Se é possível obter o que se deseja dela sem dar o que ela quer, então não darão o que ela quer. Isso só ocorreria se fosse impossível monetizar a exploração sem oferecer à vaca o que ela deseja.

Ainda assim, não seria sobre atender à vaca e sim a um interesse de lucro e/ou consumo. Esse é um dos pontos incontestáveis da exploração animal, porque sempre que o interesse do animal entra em conflito com o interesse de quem o explora, o interesse do animal será desconsiderado.

Carolina percebe isso ao mesmo tempo em que reconhece que para o homem a vaca é um “duplo ganho” que envolve sua condição viva e sua condição morta. Tal relação de instrumentalização determinada por quem tem a posse do animal é o que deixa a vaca em grande desvantagem. Afinal, ela não pode fazer prevalecer seus interesses, já que sua condição doméstica a torna dependente de humanos – o que expõe sua vulnerabilidade.

A mesma reflexão sobre a exploração da vaca a partir do livro “Quarto de Despejo” pode ser feita em relação a todos os animais usados, explorados e mortos para fins no consumo humano e na obtenção de lucro. Como lembra-nos Carolina Maria de Jesus, o homem lucra com a vaca viva e lucrará com ela morta. É uma observação que expõe o retrato miserável dessa vida não humana.

O sal, referenciado pela autora, não deve ser pensado somente na literalidade, mas como simbólico de tudo que a vaca ou qualquer outro animal explorado não recebe ou receberá porque seu interesse só será satisfeito se o humano julgar que deve ser (considerando o que vê como seu próprio benefício), independentemente da vontade do animal (que é secundarizada).

Sequer precisamos pensar nisso somente como algo para o consumo de um animal, mas sim em relação a tudo que “não otimiza o lucro ou consumo em seu uso” e que tende a ser preterido por isso. Tudo se volta à conclusão da impossibilidade do animal como fim em si mesmo e não no interesse humano.

Ademais, não podemos nos limitar a considerar essa reflexão pensando somente “em quem o cria e o submete a essa realidade”, já que nada disso existiria senão pelo consumo do que é tirado desses animais a partir da vida ou da morte. Afinal, o consumo é o que naturaliza tal prática, incluindo a que é citada por Carolina Maria de Jesus, assim como é o que coloca a vaca em um lugar, como observado pela autora, de “escrava do homem”.

Mas isso não quer dizer que o animal seja somente expressão dessa imposição, se ele próprio está sempre além disso, mesmo que não possa prevalecer sobre isso. Se essa realidade da vaca como “escrava do homem” já era observada por Carolina Maria de Jesus na obra publicada em 1960, a situação desses animais se agravou, considerando que hoje há mais animais sendo explorados e mortos do que nunca.

A autora também não nega sua imersão nessa realidade, o que também não invalida a potência de sua observação. Carolina vivia a miséria e transitava por cenários que também a evocavam – como no desconforto de ir ao frigorífico recolher ossos para fazer uma sopa ou caldo. Sua miséria e a de seus filhos a colocava mais em contato com espaços onde animais eram contiguamente mortos, como os frigoríficos (onde buscava o que seria descartado), do que os açougues, onde o ato de ignorar esses animais é mais facilitado para a clientela.

Carolina Maria de Jesus vivia o paradoxo de um olhar crítico sobre o que ocorria com os animais, que pode suscitar uma empatia menos seletiva e ao mesmo tempo a aceitação disso por sua culturalização. A miséria operava sobre ela uma urgência crítica e dual.

“Parece uma pessoa morta”

Mais tarde, a autora relata a morte de um porco criado por ela e engordado em parceria com outro morador da extinta favela do Canindé, às margens do rio Tietê, em São Paulo. Carolina não era capaz de matá-lo e encontrou um morador que já tinha experiência nisso.

Ela relata a agitação do porco que seria morto quando viu a chegada do homem que iria matá-lo. “Comecei a agradá-lo, mas ele estava agitado.” Carolina evoca uma ideia de desconfiança e pressentimento do porco em relação ao mal contra ele.

“O Orlando amarrou-lhe uma corda no pé. Retiraram o porco para fora. O Orlando deu-lhe uma punhalada. …Contemplava o extertor do porco, que não queria exalar o último suspiro. O Orlando deu-lhe outra facada. Esperamos ele morrer. Os minutos passavam.”

Podemos imaginar que para o porco a percepção do tempo era pior. Carolina não romantiza a morte do porco, mesmo que o interesse de todos os envolvidos fosse comê-lo. É uma morte que não pode ser dissociada de sofrimento, de resistência, de medo – da vontade do porco em não ser prejudicado. Ela exterioriza essa contradição em que o interesse em comer carne nunca deixa de preceder um conflito com o interesse do animal como vítima.

Carolina lembra o que seu filho João disse ao retornar da escola e ver o porco morto: “Parece uma pessoa morta.” A observação de João tira o porco do “campo do estranhamento” e favorece uma reflexão sobre a banalização do que é ser porco mesmo em um contexto em que ninguém está deixando de participar de seu consumo.

Outro filho de Carolina, José Carlos, faz uma pergunta que leva a uma conclusão análoga. “O José Carlos perguntava se o nosso corpo é igual o corpo do porco. Afirmei que o interior do porco é igual ao do homem”, relata a autora. “Então o porco já foi homem?”, insiste José Carlos, que recebe da mãe um “não sei” como resposta.

Reconhecer a semelhança com o animal e não romantizar a brutal condição final do animal externa também o que é problemático ao especismo, que nas relações de consumo prospera com a manutenção do estranhamento – do “outro” como “algo”, não “alguém”, que deva ser incompatibilizado com o que se é na condição humana. Isso ignora que, apesar de haver diferenças, compartilhamos a animalidade, já que também somos animais.

Não que a consideração sobre os animais não humanos deva depender de semelhanças com o que é comum à constituição humana como pessoa, já que eles podem ser reconhecidos como pessoas não pelas semelhanças conosco, mas pelo que compartilhamos com outras espécies. Afinal, se dizemos que algo surge primeiro conosco ou que somos a referência primordial dessa característica, o fazemos pelo antropocentrismo e especismo que internalizamos.

E se o que nos define como pessoas (como a inteligência, consciência e autonomia ou capacidade de tomar decisões – que também existem em não humanos e não existem em todos os humanos, ainda que usemos pessoas como sinônimo de humanos), por que não reconhecer também animais de outras espécies como pessoas? Sobre isso, podemos usar como referência a defesa de Gary Francione de “animais como pessoas”.

Embora Carolina Maria de Jesus não tenha matado diretamente o porco com as próprias mãos, tê-lo criado para ser morto a faz assumir a responsabilidade de matá-lo, algo que não costuma ocorrer nem mesmo entre pecuaristas que gostam de ver a si mesmos somente como “criadores” – e como se o que ocorresse com tantos animais fora de suas propriedades já não tivesse nada a ver com eles.

Depois Carolina Maria de Jesus diz, deixando-nos uma ambiguidade, que jurou “nunca mais matar porco na favela”. O caso do porco e o olhar dos moradores da favela do Canindé para Carolina, que passa a ser temporariamente vista de outra maneira “por ter tanta carne em casa”, é uma consequência da carne como “marcador de status”, já que seu consumo é vinculado a um tipo transitório de poder e até mesmo à boa vida, pela culturalização do especismo que prospera com essa percepção.

Almejar um grande e diverso consumo de carne é fortalecido pela cultura do habitus, de que fala Bordieu, já que mesmo entre os marginalizados há uma reprodução de valores dominantes; que passam a ser aspirados por populações oprimidas que veem no consumo ao qual não têm acesso algo a ser alcançado e que pode neutralizar uma percepção de que é possível oprimir enquanto se é oprimido – se consideramos a dinâmica entre populações vulneráveis e animais normalizados como criaturas para explorar e matar.

Leia também:

Por que ignorar como opressão o ato de comer animais?

Couro é um produto da violência

É correto sacrificar animais para o nosso alívio?

Animais atacam humanos ou se defendem de humanos?

Um romance para refletir sobre a violência por trás da carne

Criar pássaros em gaiolas é crueldade

Ao conviver com animais, mulher não aceita que os matem para comer

Em livro póstumo, Rita Lee detona rodeios

E se fôssemos dominados por bois?

Por que você come camarão, mas não come barata?